女学生被扒衣漫画背后的暴力狂欢,为什么我们集体沉默?

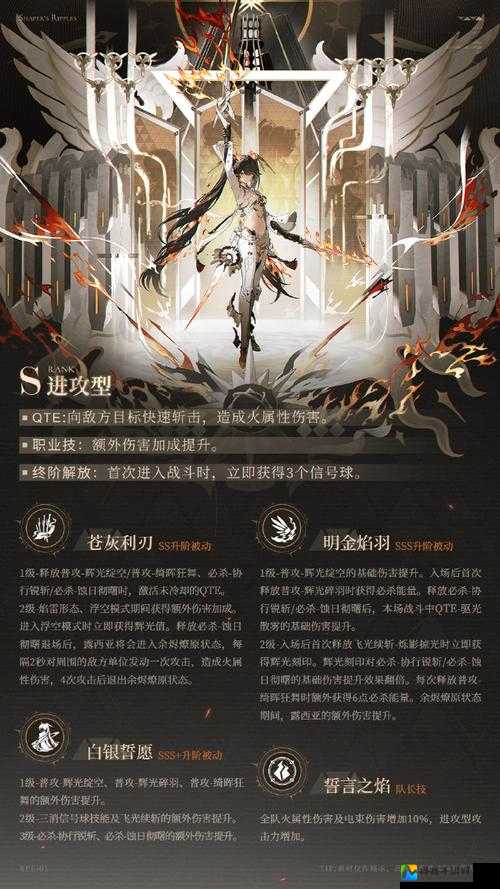

最近,一幅以「女学生被扒衣」为场景的漫画引发全网热议。画中少女蜷缩在空荡教室,校服纽扣一颗颗解开,而施暴者只露出模糊的轮廓。这幅画以暗黑系色调为主,刻意模糊人物面部,却让观者不寒而栗。有人说这是先锋艺术,也有人说这是赤裸裸的暴力 porn——这种争议性话题注定要成为茶余饭后的谈资。

创作者在采访中表示,这是对校园霸凌事件的暗喻性表达。但当作品被搬运到社交平台时,评论区瞬间变成表演场:有人@身边人玩"这是艺术品还是变态图"接梗,有人配着娣味音效调侃"这画风有点像谋杀专赚"。艺术性讨论被狂欢式调侃彻底淹没,就像深夜加油站的冰镇可乐,所有人都在抢,却没人关心那瓶子里装的是什么。

校园暴力的二次创伤

这幅漫画让人想起年初那场沸沸扬扬的"某重点中学霸凌事件"。当时曝光的监控录像里,七名女生把受害者逼到角落,撕扯衣服后用手机直播。当受害者蜷缩在角落啜泣时,几名施暴者还在比着剪刀手自拍。更荒诞的是,这段视频竟然在学生群体间成为"笑柄",有人调侃"这姿势好欢乐",有人制作成GIF循环播放。

而当漫画版的暴力场景出现时,我们看到的是同样黑色幽默的戏谑。有人在评论区晒出cos这幅画的搞怪照片,背景是游乐园的旋转木马;短视频平台上,UP主用布偶玩偶还原画中场景,配着洗脑音乐教人"如何玩转暴力美学"。这种戏说暴力的恶趣味,比真实的暴力更让人毛骨悚然。

那些沉默的共犯

最讽刺的是,当有人痛批这种漫画就是变相性侵时,另一群人立刻跳出来反驳:"这是艺术自由!""吃饱了撑的才会在意这些细节!"这种模棱两可的中庸态度,让暴力议题在话题讨论中逐渐异化。

前几天看到网友分享的段子:班主任在班会课上讲防性侵知识,班上男生集体玩手机。当班主任让女生示范"如何推开骚扰者"时,全班爆发出嘲笑声。这让我想起那幅漫画中的旁观者——画面左侧的墙上贴着"禁止擅自改动墙面装饰"的告示,就像永远停摆的摄像头,永远关着的门,永远无人在意的无声惨叫。

我们该对暴力说些什么

最近看到一个心理学者的访谈,他说人类对暴力叙事存在某种原始的着迷。就像草原上的鬣狗总是盯着同类争食,我们在围观暴力时获得某种扭曲的愉悦感。但这幅漫画的独特之处在于,它打破了旁观者的安全距离——画中浓重的阴影里,我们会不会忽然认出当年躲在后座窃笑的自己?

有个细节值得关注:漫画里的校服纽扣被画成精准的十四颗。这让我想起母亲送我上学时,总要检查校服纽扣是否系齐。那些我们习以为常的日常细节,在暴力面前忽然变成可耻的表象。就像有人评论说:"最害怕的是画中没有表情的少女眼神,那才是真正的暴力——当受害者的眼睛里,再看不到求救的渴望。"

艺术永远不该成为暴力的遮羞布。当我们调侃暴力时,是否意识到正在亲手瓦解保护自己的屏障?就像我们总说要给孩子讲防性侵课程,却连自己面对潜在威胁时都手足无措。那些画着血腥场景的漫画终将褪色,但刻在记忆里的惊恐表情,会比任何肖像画都鲜活。