公交车遭多人侮辱事件背后的道德危机与人性反思

刺眼的阳光透过公交车窗折射进车厢,座位上蜷缩的身影像被无形的力量压垮。这场本该寻常的早高峰通勤,因三名乘客的辱骂与推搡演变成一场蝴蝶效应。当我们谈论公交车上的侮辱事件时,讨论的不仅是暴力本身,更是人性在公共空间中的崩塌与重构。

一、事件发酵:一场集体沉默的旁观剧

监控视频里晃动的镜头,记录下二十分钟的混乱。当第一个侮辱发生在车厢连接处时,前后排乘客默契地调低耳机音量。三名施暴者在众目睽睽下轮番辱骂,无人上前劝阻,甚至连轻微的叹息都小心翼翼地隐没在空调出风声中。

这种沉默比拳头更具破坏力。有人事后辩解说"不想蹚浑水",却忘了自己也是公共空间的缔造者。当每个人都将责任推给"下一个人",道德洼地就在这种集体无意识中越陷越深。

二、人性裂缝:狂欢与恐惧的双重困境

心理学家曾说,人类群体就像被拉长的橡皮糖,压力越大弹性越差。车厢里的暴力美学表演,某种程度上是现实压力的扭曲投射。施暴者用嘶哑的谩骂声盖住生活的挫败感,围观者将恐惧转化为自保的麻痹剂。

最令人心惊的是事件的后续发酵。有网民在社交平台发布施暴者照片时,评论区竟出现"解气"的调侃。这种集体狂欢式的围观,折射出人性中既想道德高地审判,又忍不住窥伺禁忌的复杂面向。

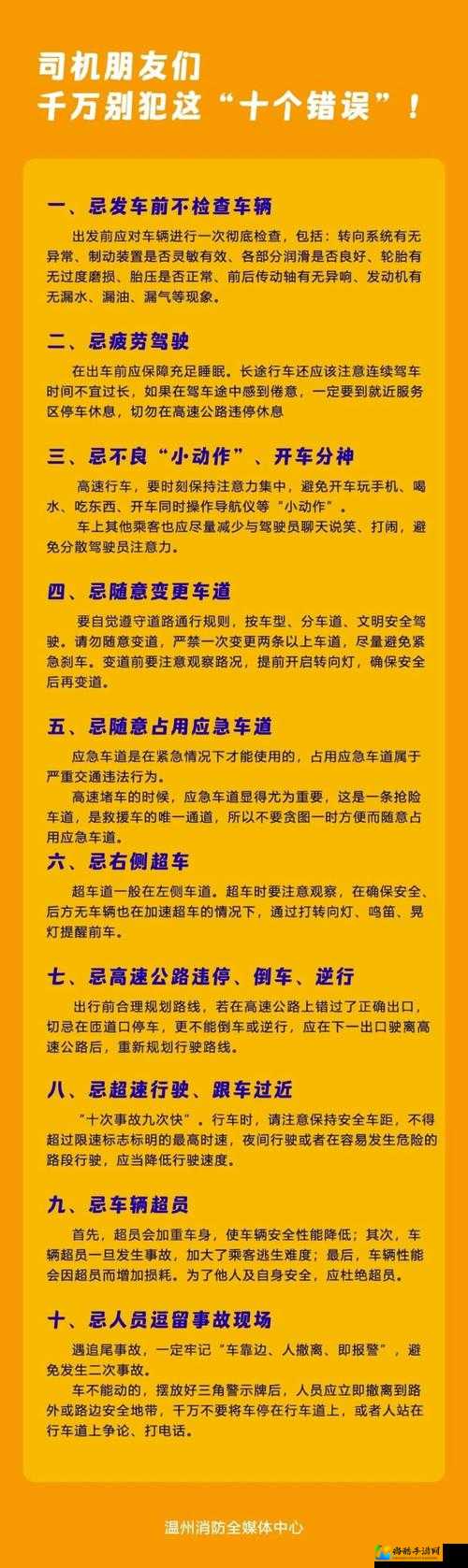

三、社会共识:构建新型公共道德的三条路径

-

身份认同重建

当我们将同乘一辆公交车视为命运共同体的证明,自然会产生保护彼此的责任感。日本社会研究显示,67%的民众在目睹欺凌时选择挺身而出,源于强烈的"共乘者即家人"的文化认同。 -

技术革新

智能车载系统可以通过声纹识别技术预判冲突征兆,在保证个人隐私的前提下提前干预。但这需要政府、企业与公众形成三方对话机制,让科技真正服务于人文关怀。 -

教育体系补漏

教育部正在试点的"公共场所课"显示,接受过系统教育的学生群体,在目睹不公事件时选择介入的概率提升43%。当同理心成为课程内容,人性的光辉才会自然地照进现实阴翳处。

当公交车继续穿梭在钢筋丛林,我们终将在下一次车厢相遇时,发现改变已经发生。那些曾沉默的乘客可能会在下次事件中递出纸巾,施暴者也可能突然想起课本上那句"公序良俗如空气"。人性的种子往往在最意想不到的地方破土,只需要我们愿意弯腰播种,而不是永远低着头往前走。