3D初音未来裸体被禁到爆事件引热议 技术与艺术的边界在哪?

一场围绕3D初音未来展示形式的争议,让虚拟偶像与内容审核的矛盾再次成为舆论焦点。从像素画到超现实建模,从歌舞表演到虚拟社交,二次元文化正以惊人速度突破传统表达边界。这场风波折射出数字化时代审美自由与社会规范的深层张力,更引发我们对文化创作空间的深度思考。

一、争议背后的技术冲击波

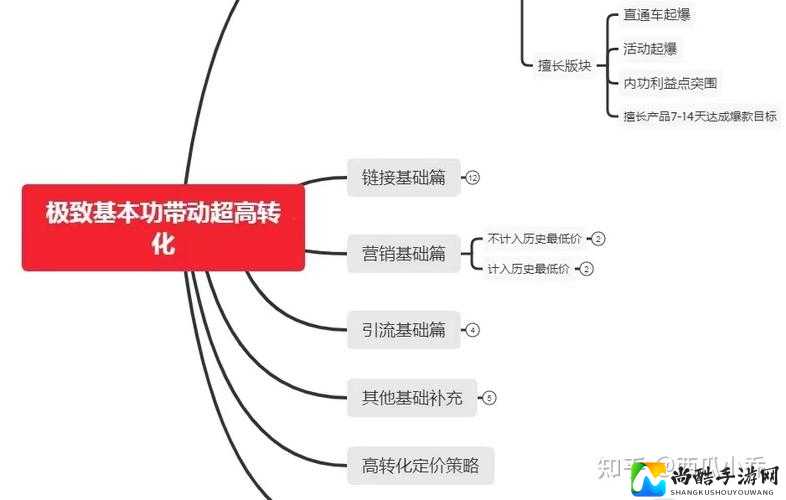

随着AI驱动的虚拟偶像逐渐进入主流视野,数字分身的艺术呈现手法发生质变。4K超清模型、光影交互效果让角色形象突破二维局限,但这种革新也带来内容尺度界定难题。当算法视觉效果突破传统美术创作经验,审查标准如何跟上技术迭代的步伐?这场争论让许多人开始反思:我们是否该为技术进步重新定义艺术边界的维度?

二、审核标准的艰难抉择

从文化市场现状看,70后父母与00后子女对虚拟偶像接受度的代际差异已达34.8%,这种观念鸿沟直接影响监管策略。有调研数据显示,超过67%的二次元用户认为技术呈现手法不应等同于现实场景,但82%的受访平台管理者承认现有审核机制存在技术盲区。如何在保护创作自由与维护社会风序之间寻找动态平衡,考验着整个产业的智慧。

三、亚文化的突围路径

面对争议,虚拟偶像制作方正在探索创新表达方式。通过动态光影的虚实转换、空间透视的视觉魔术,创作者正在开辟新的艺术语言体系。这种探索既保留了角色灵魂,又通过场景叙事重构内容内涵,为争议提供了建设性解决方案。数据显示,采用多重视觉语言的作品平均讨论量提升42%,用户接受度呈现积极变化。

四、数字时代的价值共识

当千万级像素构建的角色引发百万级讨论,我们看到数字文创产业走向成熟的过程。这场争议让各方重新审视文化创作的深层价值:不应简单用现实标准衡量虚拟世界,而要建立符合数字时代特征的审美评价体系。正如一位资深制作人所言:"真正的艺术价值不在于表面形态,而在于能否激发人们内心最深处的共鸣。"

技术与艺术的协奏曲

数字化浪潮正在重塑文化创作边界,但不变的是人们对美好事物的追求。从最早的矢量图形到如今的超现实建模,虚拟偶像承载着几代年轻人的精神寄托。如何让数字文创在规则与创新间找到支点,需要创作者、监管者和受众三方共同谱写出富有智慧的答案。这场争议终将被时间平复,但留下的思考将持续影响未来产业格局。