深夜朋友圈的背后:为何朋友的妻子总是深夜发朋友圈?

凌晨三点的朋友圈总带着种奇异的默契。咖啡杯在屏幕上投下浑浊的倒影,凌晨四点的健身房打卡配上#自律者生存定律,或是深夜厨房泛着暖黄灯光的煎蛋——那些看起来诗意的生活碎片,常常让我想起李雨欣的朋友圈。作为老张妻子,她总是用这种近乎倔强的方式,在虚拟世界留下自己的痕迹。

她分享的穿搭永远带着妥帖的讲究。深蓝色衬衫熨得笔挺的领口,米色毛衣完美贴合肩线的弧度,这些看似漫不经心的细节,在丈夫老张的视频通话里变成恼火的筹码:"又在搞这些没用的,孩子作业都没检查。"这样的对话循环往复,像一对被卡带复读机困住的男女主角。

二、朋友圈里的多重身份

李雨欣的动态总在现实与理想间游走。上周二的下午茶会后,她发了杯拿铁的特写,暖棕色的奶泡在透明玻璃杯里泛着光泽。配文用的是当下最流行的综艺梗:"生活给我糖,我要把糖画成向日葵。"随后跟上的话题标签#中年职场不相信眼泪,似乎刻意要把主妇身份和职场精英统一起来。

有意思的是,这些精心营造的人设总在现实里出现裂痕。前天下午她发了张超市货架的远景图,推车轱辘在过道投下细长的影子。配文只是一句"想想看怎么省下32块",却让我想起一周前的客厅场景——老张边吃外卖边抱怨电费太贵,她默默记下清单后,独自带着计算器去了物业。

三、数据里的生存哲学

闺蜜小林说,她认得李雨欣的朋友圈密码。那串数字是他们结婚纪念日和女儿学步日的组合。这种隐私化的处理方式,在同龄妈妈群体里形成某种暗号系统,像是被城市丛林逼出的伪装术。

上周她在某家网红蛋糕店站了两小时,就为了拍出暗红色窗帘与奶油酥皮的完美光影。配文用了当下最火的情感文案:"爱自己是终身浪漫的开始",评论区瞬间涌入丈夫的嘲讽和小姐妹们的点赞。这种微妙的平衡术像在钢丝上抛接瓷器,既要稳住现实世界的压力,又要维持理想国的残影。

四、凌晨三点的真相

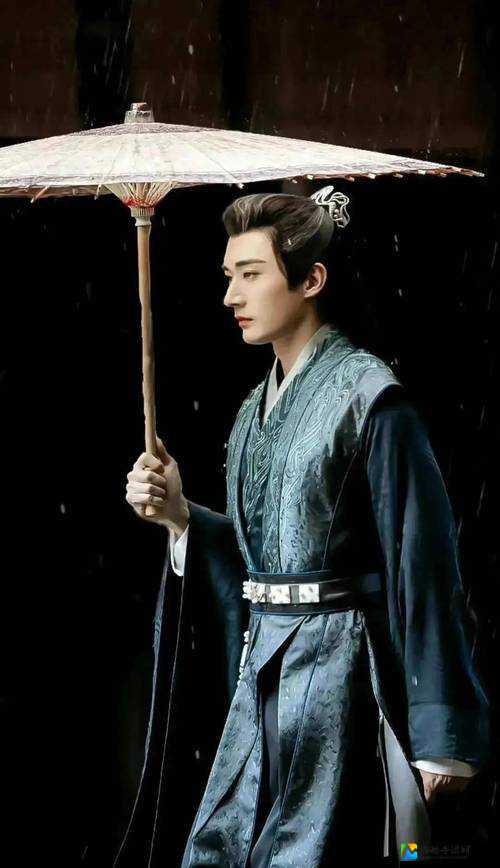

最近常在失眠时想起那些深夜动态。子夜的自拍总带着种宿命感,玻璃窗映出楼下的霓虹灯,手机闪光灯把眼角的细纹照得清晰。这类照片往往配着舒缓的疗愈系音乐,似乎是给自己的生命仪式感投喂养分。

昨天凌晨三点零七分,她发了张厨房台面的特写。洋葱切丝的弧线整齐得像打印的直线,案板边缘还压着本菜谱书。配文用了句网络流行语:"人间烟火气,最抚凡人心",却让我想起下午老张把她刚蒸好的包子塞进微波炉重新加热。

五、虚拟镜像的重量

这些朋友圈终究像块棱镜,折射出真实生活里的光谱。有次女儿的家长会后,李雨欣在车里给PPT截图配了句"教育就是灌溉". 我看着那个她重新调整投影仪角度的侧影,在实体世界和数字空间间反复切换。

上周她的动态突然消失了三天。直到第七天凌晨,她发了张泡脚桶里的脚趾特写,配文用的是最近流行的反焦虑语录:"活给自己看"。评论区飘着医生建议的水肿预防知识,还有丈夫调侃她怎么不去医院。这种众声喧哗里,我看到一种被数字化压缩的真实。

六、镜像迷宫里的出走

有意思的是,这种数字化的存在感正在发酵出新命题。有次她们一群妈妈讨论代购奶粉的性价比,话题转到要不要重返职场时,李雨欣发了句:"每个人都是自己生活的导演"。这个被戏剧IP引用的台词,突然让我觉察到朋友圈里的自我投射。

那个在城市晨光里匆忙穿大衣的身影,永远比深夜朋友圈里多份疲惫。这种现实与虚拟的拉锯战,或许是这个时代的集体命运。就像我们总在综艺里看到中年演员重唱年轻时的歌,那些被数字化封存的痕迹,终究会发酵成命运的佐证。

七、双向镜的虚实交叠

夜深人静时,我常想那些深夜动态是否构成某种坚韧的证明。咖啡杯上氤氲的热气,永远熨烫得笔挺的衬衫领口,都在构建一种不容质疑的存在论——证明她在这里活着,并且活出自己的样子。

或许朋友圈的虚拟剧场,正是她们在现实牢笼里凿出的透气孔。那些精心排版的九宫格,其实是被生活磨出老茧的手,还在试着绣出一朵玫瑰。在这个信息爆炸的时代,谁又能断定那个在凌晨三点执着地更新的人,不是在用数字化的形式,完成对现实的反向重塑?

窗外的霓虹依然在玻璃幕墙上折射出迷离的光斑,李雨欣还在认真调整着煎蛋的取景角度。镜头里飘进丈夫趿拉着拖鞋走过厨房的剪影,像被意外摄入的念白。这个场景会被裁切成九宫格的某个位置,配上新的情绪符号——这是一个关于存在与确认的永恒命题,正在数字化世界持续播放。