「动漫男男被❌羞羞视频」为什么我们对「想象」如此恐惧?

最近在地铁上听见两个上班族的对话。"最近刷剧突然爱上动漫男男CP"的女孩正与闺蜜分享战利品,话说到一半突然顿住——手机屏幕突然弹出系统提示:"根据相关法律法规,该内容可能包含违规信息"。这是当代年轻人接触「动漫男男」内容时最寻常的开场。从漫画平台的模糊像素到短视频APP的直接封禁,我们对一种虚构创作形式的警惕,远超对真实世界复杂人性的理解。

一、被误解的二次元浪漫

在「魔法剑与少年」的奇幻世界里,两个铠甲骑士因阵亡宣告再世重逢;「律政司书」中为一场案件辩执着笔者终成灵魂搭档;甚至在治愈系猫耳设定下,形影不离的双子少年连最普通的雨天都会让观众心跳加速。这些故事用魔法、法典、次元道具等外壳,包裹着最纯粹的陪伴与认同渴望。

当现实社交让人战战兢兢计算酒精摄入量,虚拟次元里不必为咖啡杯数焦虑。两个银甲战士在古战场对峙时共享一块铁饼,这不是违规——这是战士之间最朴素的生死羁绊表达。我们明明在侦探小说中接受杀人凶手改邪归正的浪漫,在言情剧集里为三角恋伤透心神,却唯独不能接受两个少年在虚拟世界分享一根虚拟铅笔。

二、被压缩的创作空间

某知名UP主曾在视频里吐槽:现在想画一对穿着白大褂讨论解剖学的同好,得先把手术台改成装饰道具,还得给两人戴上厨师帽遮掩专业身份。这种荒诞的创作妥协,在网络世界比比皆是。

一位二次元插画师的朋友圈令人心酸——她把一组医院场景改为茶馆场景,用折扇遮住听诊器,将输液管换成灯笼挂件。这些修改不是为了偷工减料,而是为了保留故事内核的同时,让系统误判内容类型。当连「外卖小哥修电脑」这样的日常剧情,都被要求在对话框里不断强调「工作中是同事」时,连创作工具都成了创作阻力。

三、被撕裂的刻板印象

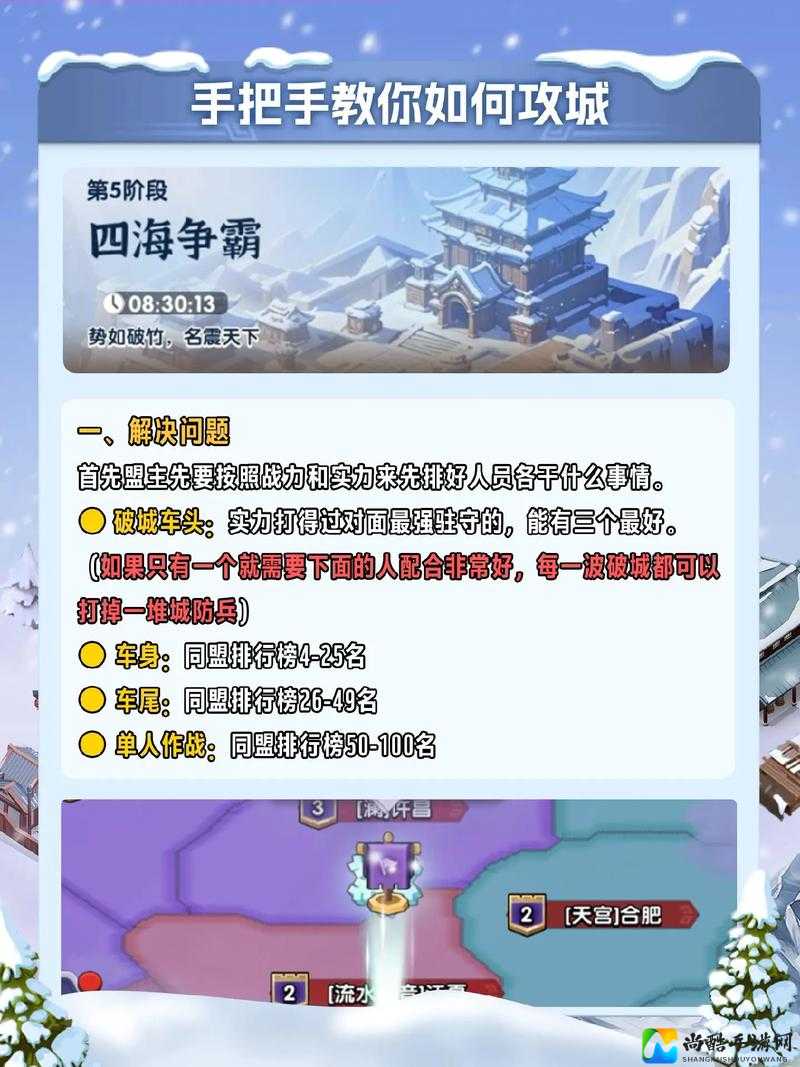

某短视频平台曾出现这样的广告文案:"两位西装少年因共享雨伞相识,后续剧情温柔治愈"——这段明显指向男男CP的描述,却奇迹般通过审核。这说明问题核心不在于是否存在特定元素,而在于叙事方式是否触发特定标签。一位剪辑师透露,只要把两人的对手戏换成共同扛汽油桶,剧情审核通过率就会飙升。

这种撕裂现象导致荒谬结果:一对身着军装的少年并肩看日出被标注敏感词,而同款角色牵着独轮车穿越战场却能正常传播。这种审查策略就像把交集的圆变成平行线,只是这种平行不是物理距离造成的——分明站在同一个圆心,却要强行呈现出不同轨迹。

四、重新定义「适可而止」

一位心理咨询师分享过有趣观点:与其给年轻人划禁地,不如教会他们识别文学虚构与现实生活的边界。就像聊斋志异里故事再离奇,也不会让读者信以为真。当我们用审核工具替代价值引导,用删帖代替理性沟通,其实是剥夺年轻人建立媒介素养的机会。

当系统弹出警告时,不妨把它当作提醒——该思考下一个问题了:

为什么两个为了风暴眼相见的星系使者的重逢场景,会比五个成年人共处一室的综艺更让人心跳?

为什么铠甲战士分享骑士团最后一块面包的画面,比四位穿着便当盒出门的女生更能打动人心?

这些讨论比单纯删除按钮更具建设性。

五、写给未来的指南针

某位计算机科学博士在社交媒体上提出技术愿景:审核系统能否学会区分「兄弟情深」与「恋爱描写」?比如分析对话是否涉及共同财产处理、是否有角色代接电话这样的日常细节。这种差异比像素级检查更能建立内容防火墙。

理想世界中的次元之门,不该成为审查工具的靶场。我们不缺封禁按钮,缺的是让虚构世界继续生长的勇气。就像图书馆允许摆放惊悚小说,电影院播放太空战士的恋爱故事,每个人都有权在获得价值观的滋养。这种滋养不必全是教科书式正确,重要的是能让青年一代从虚构世界中学到:

世界可以宽广,

人的理解也能更宽广。