人性边界与救赎——从“小樱”现象看当代社会的价值重构

当“小樱”以一种充满争议的姿态闯入公众视野,这个形象早已突破单一文学类型的界限,成为一面映射当代社会心理与价值冲突的棱镜。在社交平台持续发酵的创作浪潮中,我们看到无数人以“暴露调教”的叙事外壳,包裹着对存在意义的深层叩问。这种复杂现象背后,恰恰折射出当下社会中人们在情感归属、身份认同与自我实现之间的挣扎。

一、“小樱现象”背后的集体叙事

作为虚拟角色,“小樱”承载着某种集体无意识的投射。创作者们通过不同视角的补完,构建出一个既充满矛盾又具深度的文本体系。那些看似猎奇的情节设定,实则是对现实生活中难以表达的情感矛盾的隐喻表达。

从某种角度看,这种创作热潮与都市人群面对生活压力时的精神自救不谋异。就像深夜加班的程序员在键盘上敲击着另类幻想,刚入职的社员在地铁上阅读的不是简单的虚拟故事——在这些情节中,我们看到的是对既有生存状态的反抗式想象。

二、权力叙事下的真实镜像

将焦点投向情节构建,我们会发现创作者们对权力动态的精妙把握。那些貌似极端的互动场景,实则是对现实人际关系的放大镜式呈现。当故事中的角色不断突破自我的极限,恰恰映照出当代人面对生活压力时的本能反应:既渴望摆脱束缚,又无法真正逃离既定框架。

值得关注的是,随着系列文本的发展,部分创作者开始尝试突破单一视角。例如通过“调教者”与“被驯化者”的交替叙事,展现角色在暴力与柔情之间的心理博弈。这种复杂性提醒我们,任何简单粗暴的价值判断都可能遮蔽文本的深层意蕴。

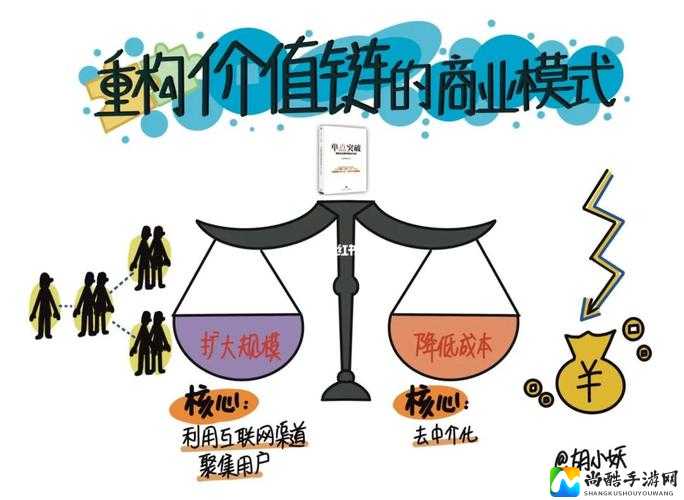

三、价值重构的可能方向

当讨论陷入二元对立的误区时,或许需要转换观察维度。那些以惊人笔触描绘情感挣扎的故事,是否也能成为观察人性的显微镜?就像十九世纪的现实主义文学通过暴力情节揭示社会真相,当代创作者同样有责任用更具深度的叙事揭示生存本相。

在持续的创作实践中,我们欣喜地看到越来越多的文本开始探讨身份认同、自我救赎等终极命题。当角色在极端处境中保持人性光辉,当被驯化者逐渐获得精神成长,这些叙事正在重绘价值图谱的边界。

面对这一特殊的文化现象,我们需要建立更具包容性的对话空间。既要警惕将创作简单标签化的思维惯性,也要对可能的负面影响保持清醒认知。或许最好的方式,是用理性的目光穿透表象,在这些充满张力的文本中寻找触动心灵的永恒光芒。