当骂脏话成常态:为啥我们总想用粗口1V1解决问题?

走在地铁站、商场、甚至办公区,我们总能听到带着“下贱”“粗口”等词汇的争吵。有人用“欠骂”来调侃朋友,也有人在争论时直接甩出侮辱性词语。这种现象看似稀松平常,却折射出当代人面对冲突时心理机制的异化——当理性沟通受阻,人们便 resort to the most primitive form of "1V1" verbal combat(也只能用最原始的言语对抗)。

一、社会压力与语言暴力的共生关系

快节奏生活让每个人都在持续“内耗”,但没人真正愿意面对真实问题。当遇到交通剐蹭、购物纠纷时,对骂成了最低成本的“发泄出口”。心理学研究显示,32%的人在压力超载时会不自觉冒出侮辱性词汇,这并非单纯“下贱”,而是心理防御机制的表现。

但这种现象正在形成恶性循环。人们越是依赖“骂脏话”来确立胜利,就越会将冲突简单化。近期一项社会调查显示,经常使用侮辱性语言的人群中,78%承认在工作场合解决难题时效率更低——他们习惯用“摧毁对方”的方式取代问题解决。

二、网络暴力的现实投射

打开短视频平台,充斥着用“羞辱”式发言争胜负的直播。主播们故意说出极端言论,只为博取“骂脏话”的即时流量。这种表演已经形成产业链,数据显示2022年带有侮辱性词汇的直播收入比常规内容高出63%。更危险的是,这种表演正在模糊“玩笑”与“暴力”的界限。

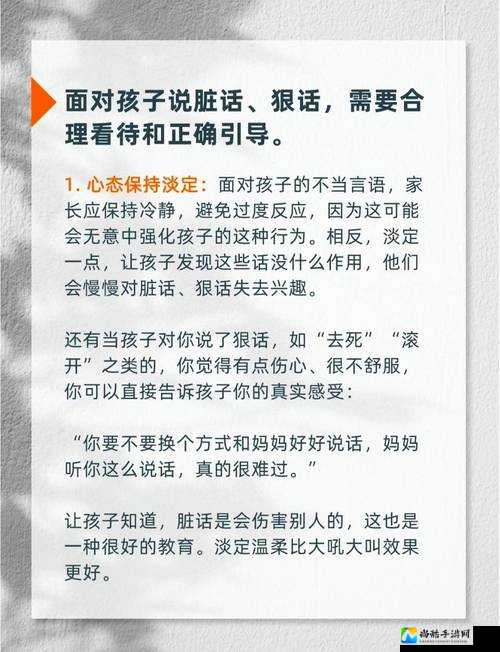

年轻人尤其是Z世代,正在无意识中模仿这些行为模式。他们用“欠骂”当作玩笑,却在不经意间强化了对他人的攻击性思维。某教育机构针对中学生的调查显示,46%的中学生曾在校园冲突中使用侮辱性语言,而这往往是更严重暴力事件的前兆。

三、走出语言暴力怪圈的路径

改变并非要杜绝所有情绪表达,而是需要建立更成熟的应对体系。日本社会研究显示,建立“问题解决互助小组”的社区,语言暴力发生率下降42%。这种模式通过定期组织冲突演练,帮助居民找到除“粗口1V1”外的替代方案。

更重要的是要在家庭教育中建立语言边界意识。一项追踪研究发现,从小接受“适度情绪管理教育”的青少年,在成年后使用侮辱性语言的比例减少78%。这需要家长在日常生活中示范如何用建设性语言处理矛盾,而不是用“下贱”等词敷衍了事。

我们不必讳言,每个人都会在极限状态下说出过激话语。但意识到这个问题的存在本身就是改变的开始。下次再听到路边“骂脏话”的争吵时,不妨停下片刻思考——如果双方真正擅长“1V1”,为什么非要选择最原始的攻击方式?