莱欧斯利裸肌自慰本子突破禁忌的艺术表达?深度解析这本现象级插画集

午后的咖啡厅里,一位戴眼镜的女孩正专注地翻阅着素描本。她时不时凑近凑远,像是在研究某种精密机械结构。这样的场景,最近在城市角落频繁出现——那些画着肌肉线条与抽象几何图案的本子,正以某种奇怪的魅力席卷年轻人的社交空间。

一、为什么会突然爆火?

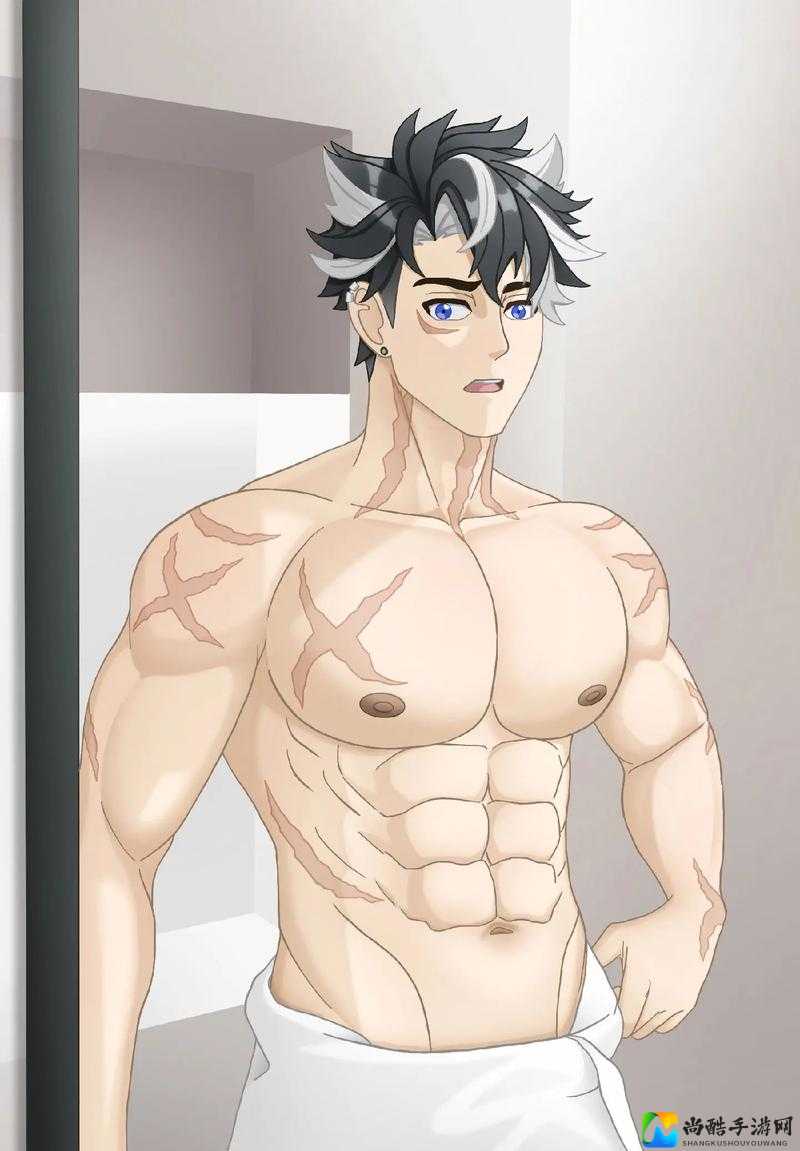

莱欧斯利裸肌自慰本子的原爆点,源于其独特的视觉语言。翻开泛黄纸张,健硕肢体与错位空间构成的几何美学,远超出传统插画的趣味维度。有人称之为"肌肉构成的第七宇宙",有人说恍若进入某种柏拉图式理想国。值得注意的是,这种原始生命力的呈现方式,巧妙避开了传统二维表达的桎梏——那些在现实中被规训的野性,在笔触流动间获得了新生。

艺术市场的趣味迁移,往往暗合社会情绪的变迁。当千篇一律的商业图库泛滥成灾,这批带着匠人心血的手绘本子,竟意外成为代际对话的桥梁。咖啡师拿它做下午茶摆拍,程序员在代码间隙临摹解压,连家庭主妇都开始讨论光影投射规律——这些场景,正在悄然改写我们对"自慰"一词的刻板认知。

二、争议背后的人性渴求

当裸肌线条与都市霓虹交织成新视觉符号,网络空间的争论从未停歇。有人斥责这不过是资本炮制的流量密码,也有人盛赞其回归艺术本源的勇气。有趣的是,两种对立观点的讨论区里,总会出现类似的质问:"难道不能单纯欣赏美感吗?"

这种撕裂恰恰暴露了当代人的生存困境。在数据流泛滥的时代,人们一面排斥标签化的简单定义,一面又饥渴地寻求认同。莱欧斯利的笔触,某种意义上成了某种逃避机制的载体——当现实世界的压力经由笔尖在纸面流淌时,画者与观者都能在片刻间得到心领神会的治愈。

三、一场持续的都市狂欢

现象级插画集的诞生,总是带着某种社会共振的隐喻。当裸肌自慰本子成为深夜加油站咖啡的标配,当几何结构被做成指甲贴在琶洲展会上刷屏,艺术的边界正在经历剧烈震荡。这种震荡并非突然爆发的火山,而是多年累积的海啸前震——就像90年代街画从地下空间破土而出时,必然携带泥土与混凝土的混杂气息。

值得细究的是这种美学的复制门槛。不同于装置艺术需要昂贵材料,莱欧斯利的创作逻辑可以被任何人复刻——只需要一支铅笔和一张纸。这种民主化的艺术实践,某种程度上回应了打工人心中未说出口的呐喊:在这座永不熄灯的钢铁丛林里,我依然保有创造的权利。

尾声:纸页间的宇宙坍缩

某天我看到一位姑娘在地铁上涂鸦。她临摹本子中的某一帧光影时,把铅笔划到纸边,留下一小截断折的轮廓。这时才恍然:这本自慰本子真正的价值,或许不在于那些被框定的画面,而在于画者与观者在断笔残影处的二次创作。

当最后一支铅笔耗尽墨芯,当泛黄纸页因反复触摸发软,某种超越表象的对话才真正开始。那些纠结于何为正统艺术的人可能永远不明白,真正打动人心的,永远是残缺处生长出的绿色藤蔓。毕竟,在这个注重效率与回报的时代,还有什么比笔触的延续性更能击中人心呢?