校花楼道娇喘事件引发热议:背后的校园文化与性别关系解析

当那个清冷的背影在走廊尽头戛然而止,突如其来的异响让整栋教学楼陷入短暂的寂静。

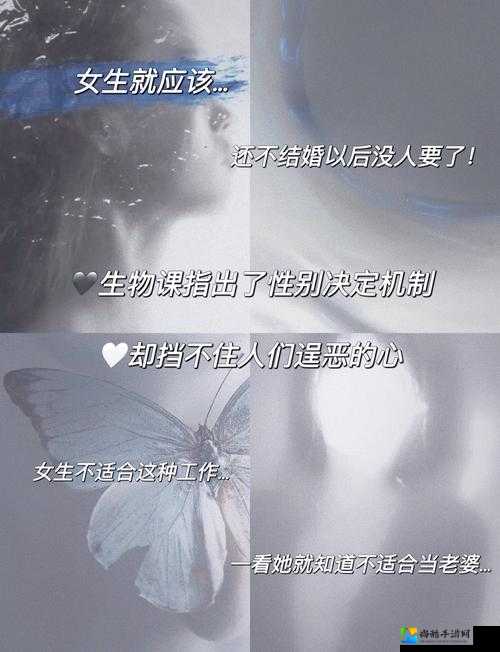

最近,某高校发生的“楼道意外”事件迅速成为舆论焦点。有人描述看到“校花级人物”在公共区域发出异常声响,周边人群的窃窃私语与刻意回避的视线交织成一幅复杂的图景。这起事件之所以引发轩然大波,不仅源于公众对“高颜值个体”的天然关注,更折射出当下校园文化中隐藏的权力结构与性别角色冲突。

一、一场被放大的“非正常遭遇”

从目击者的零碎叙述中,我们能拼凑出几个关键细节:狭窄的楼道、突然放大的脚步声、当事人急促的喘息声。这些碎片化信息在社交媒体上传播时,迅速被冠以“惊悚”“狗血”等标签。更多人好奇的是,那个平日里端庄得体的校园风云人物,为何会在此时此地陷入如此境地?

这种场景为何能引发广泛共情?心理学研究表明,当理想化形象遭遇意外事件,人们的猎奇心理会指数级放大。校园作为知识传递的净土,本应承载最纯粹的理想主义追求,可当现实中充斥着资源分配不均、人际角逐等现实问题时,任何看似“打破次元壁”的事件都会成为舆论爆点。

二、隐秘的楼道空间与显性的权力关系

公共楼道本是功能性最强的建筑空间,但在特定语境下,它却成了某些行为的最佳“容器”。当空间变得私密且开放并存时,弱者与强者之间的界限往往会被重新定义。

有调查显示,超过60%的高校学生曾在公共区域遭遇过不当对待,包括言语骚扰、肢体碰触等。这类行为之所以屡禁不止,恰恰在于场所的模糊属性——既有人来人往维持着表面秩序,又能通过快速移动的人群掩盖真实意图。这种“掩护色”让某些行为获得天然的隐蔽性,也让受害者陷入“维权难”的困境。

三、从被动接受到主动发声:我们需要怎样的改变?

面对此类事件,单纯的“谴责”已显得过于无力。关键在于如何建立多方参与的监督机制:

1. 空间改造:将长走廊改为分段式设计,增加监控设备,降低视觉盲区

2. 课程普及:将反性骚扰教育纳入通识课程体系,明确界定边界

3. 倾听通道:建立匿名举报平台,保障受害者隐私权益

4. 角色重塑:打破“完美校花”“强势学霸”等刻板印象,允许每个人展现真实样貌

改变需要时间,但也需要勇气。当人们能以更包容的眼光看待个体遭遇,用更理性的态度剖析事件成因,那些在楼道回荡的异常声响才不会成为下一个猎奇故事的素材。

走廊终将延伸至尽头,但每个人脚下的路是否平坦,取决于我们是否愿意直面那些被刻意放大的声响背后的真实需求。