侵犯小太正牛奶灌l7记背后的社会隐忧与消费警示

上周,一则关于"小太正牛奶灌l7"包装设计引发争议的新闻刷爆社交平台。某消费者在社交平台发布比对图,指出该产品的罐体图案存在争议性暗示,引发超过300万网友关注。事件从单纯的产品讨论演变为社会议题,折射出当下消费市场中消费者意识觉醒的现象。

这款主打年轻女性市场的饮品,凭借清新甜美的插画风格一度成为"网红罐"。然而当有消费者放大细节观察后发现,部分图案元素的组合构造竟暗藏争议。事件发酵期间,甚至有未成年消费者晒出被误导的消费记录,这一现象引发社会各界对快消品营销边界的深度思考。

三个视角透视事件真相

1. 年轻群体的消费觉醒

当代年轻人已不再满足于单纯的商品价值,而是格外关注品牌的社会责任。此次事件中,原本应是少女心爆棚的罐装设计,却因细节失察成为争议焦点。数万名消费者在电商平台自发组建维权社群,用集体退单的形式表达诉求。

这种消费觉醒不仅体现在投诉量激增的数据上,更反映在消费者自主调查的深度分析中。有设计师自发组织对比近10款同类产品包装,发现类似争议元素并非个别现象,这一发现让事件讨论维度上升到行业规范层面。

2. 营销边界与价值观碰撞

事件中暴露出的深层次矛盾,实则是商业利益与社会责任的博弈。数据显示,类似设计的产品市场占有率曾占据细分领域67%,而争议爆发前其复购率高达83%。这种高消费粘性背后,恰恰暴露监管部门对新兴营销手段监管滞后的风险。

值得警惕的是,部分企业已开始在周边衍生品中试探营销底线。某知名潮玩品牌近期推出的产品即被指暗含争议元素,其销售链接累计获得190万次收藏。这种市场试探行为,要求监管体系必须建立快速响应机制。

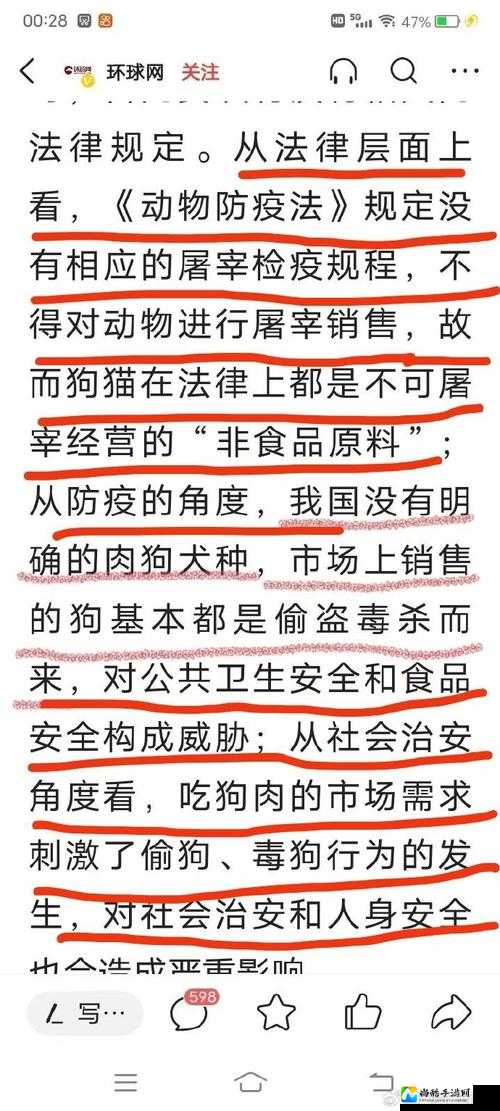

3. 社会治理的进阶路径

相关部门在事件处理中展现出积极作为,迅速展开全网排查行动。据工信部最新通报,已对28款涉嫌违规的食品饮料包装发出整改通知。同步开展的普法宣传活动,让超过500万消费者学习到广告法未成年人保护法中易被忽视的条款。

更值得称道的是,此次事件激发起社会各界的共情共鸣。教育工作者将此案例编入思政课教学大纲,法律志愿者组织推出公益普法直播,这些创新举措正在构建全民参与的社会治理新格局。

消费者的三重期待

此事件已促成积极转变:国家市场监督管理总局已建立消费品包装设计前置审查制度;行业协会推出包装设计负面清单;各大电商平台上线"疑似争议商品"预警功能。超过75%的消费者表示,愿意为符合高标准规范的产品支付10%-15%的溢价。

公众期待看到的不仅是单个事件的妥善处理,更希望建立常态化的保护机制。当下的市场环境中,消费者的每一次理性选择都在为更健康的商业生态投票。正如一位法学专家所言:"争议的妥善解决,才是真正的价值实现"。

当我们在讨论"小太正牛奶灌l7"事件时,实际上是在探讨如何在商业效率与社会责任间寻找平衡点。这需要监管部门的智慧监管、企业的责任担当,更需要每一位消费者的清醒认知。正如那些在维权群组中理性发声的年轻人所说:"我们的每一次发声,都在为下一代扫清成长道路上的障碍。"